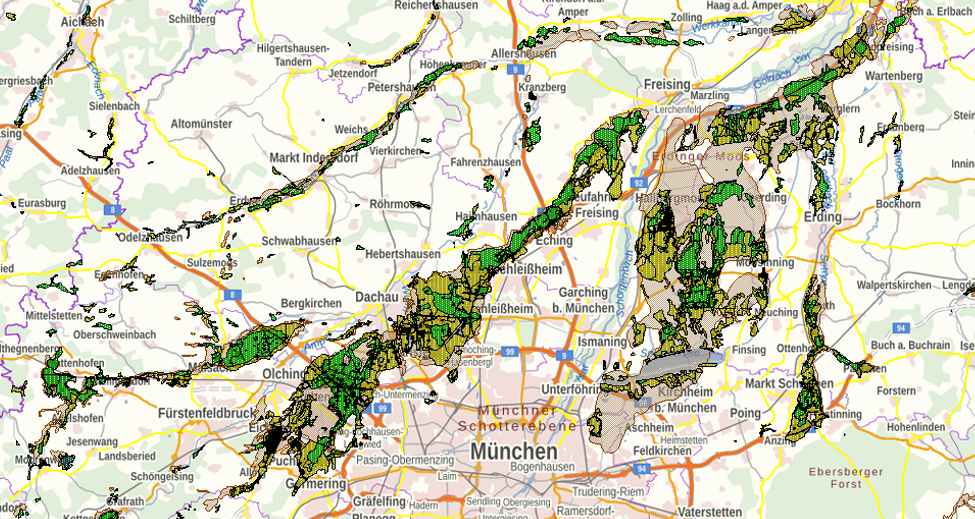

Die Niedermoorachse Erdinger-Freisinger-Dachauer Moos

Am nördlichen Rand der Münchner Schotterzunge gelegen erstreckt sich das nach dem Donaumoos zweitgrößte Niedermoorgebiet Bayerns. Die Überreste der ehemals großen, miteinander verbundenen Moorflächen sind heute naturschutzfachlich besonders wertvoll und Heimat vieler geschützter und gefährdeter Arten. Ihrem Erhalt und der Wiederherstellung typischer Lebensräume widmet sich unser Projekt zur Umsetzung von Biotopverbund und Moorschutz.

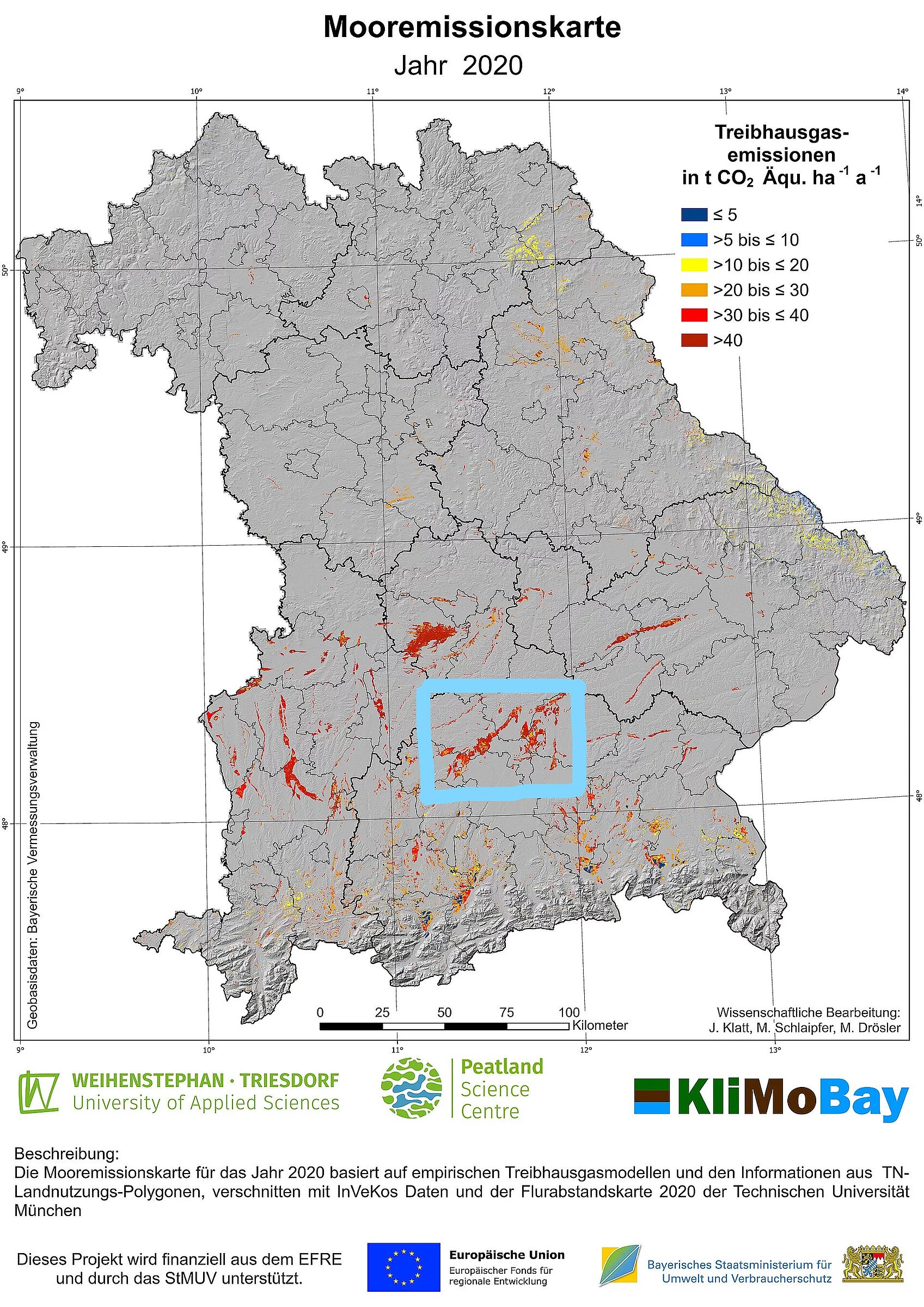

Der Schutz von Feuchtgebieten und die Wiedervernässung von Mooren hat in den letzten Jahren in Zusammenhang mit Klimaschutz und der Anpassung an die stattfindenden Veränderungen immer mehr an Bedeutung gewonnen. Doch nicht nur die entstehenden Emissionen und die Senkenfunktion von intakten Mooren sind wichtige Aspekte, auch ihre Funktion als Lebens- und Nahrungsraum seltener Arten macht sie zu einer besonders schützenswerten Landschaft.

Die Projektkulisse erstreckt sich über vier Landkreise und eine große Anzahl von (zum Teil ehemaligen) Feuchtgebieten, die von der Regierung und den kommunalen Einrichtungen als landesweit oder überregional bedeutsam eingestuft wurden. Damit einher geht ein besonderer Schutzstatus, der in einigen Gebieten durch die Ausweisung als FFH- oder Landschaftsschutzgebiet unterstrichen wurde.

Die heute inselartig gelegenen, wertvollen Biotope haben den Kontakt zueinander durch Straßen und Siedlungsbau verloren, beheimaten aber noch immer zahlreiche bedrohte und stark gefährdete Pflanzen- und Tierarten. Mit etwas Glück lässt sich dort die für Niedermoore typische Art- und Lebensraum-Vielfalt beobachten. Unsere Arbeit widmet sich besonders den Arten, die über viele Flächen hinweg, aber sehr isoliert vorkommen. Daneben sollen auch seltene oder lokal ausgestorbene Spezies unterstützt und in weiteren Bereichen (wieder-)angesiedelt werden. Durch konkrete Maßnahmen zur Förderung der noch bestehenden Populationen und an deren Mobilität angepasst, werden die Bestände gesichert. Potenzielle neue Lebensräume oder Trittsteine zwischen bestehenden Biotopen helfen den einzelnen Arten neue Habitate zu erschließen und führen zu einem stärkeren genetischen Austausch innerhalb der Arten, der gesündere und robustere Bestände schafft. So kann an einigen Orten wieder an den einstigen Zustand einer umfassenden Moorachse angeschlossen werden.

Auch in Dachau und Fürstenfeldbruck gab es über viele Jahrzehnte hinweg intensive Entwässerungsmaßnahmen, in deren Folge der Grundwasserstand mehr oder weniger stark gesunken ist und eine unterschiedlich intensive landwirtschaftliche Nutzung ermöglichte. Ehemals niedermoortypische Arten und Lebensräume sind verschwunden bzw. stark zurückgegangen, der großräumige Moorverbund wurde vielfach unterbrochen. Als weitere Folge der Gräben und wirtschaftlichen Nutzung wurde die Moorachse von einer CO2-Senke zum Emittenten von Treibhausgasen.

Die trockengelegten Moorböden verlieren von Tag zu Tag mehr Torf. Dieser ist dem Ackerbau und der Grünlandbewirtschaftung zwar ein guter Nährstofflieferant, doch durch den natürlichen Abbau der Pflanzenreste verliert der ehemals gut belüftete Boden sein Volumen und sackt jedes Jahr ein bisschen tiefer. Wird die Fläche dann mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen befahren, können diese einbrechen und eine Bewirtschaftung des unebenen Bodens generell schwierig machen.

Unsere Schwerpunktgebiete in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck im Porträt:

Das Maisacher Moos

Bereits seit 2012 arbeitet der BN an verschiedenen Projekten im Palsweiser und Fußbergmoos, das häufig unter seinem alten Namen „Maisacher Moos“ zusammengefasst wird. Durch gezielte Ankäufe des BN und weiterer Projektpartner (z. B. LBV, Gemeinde Bergkirchen) konnten bis 2020 36 ha angekauft werden. Zusammen mit Pacht- und Pflegeflächen werden inzwischen fast 70 ha mit unterschiedlichem Regime gepflegt und sind so für den Naturschutz gesichert.

Daher lässt sich heute eine beeindruckende Artenvielfalt verzeichnen, alleine über 100 Arten von der Roten Liste für gefährdete Arten in Bayern wurden nachgewiesen. Viele davon sind sogenannte Eiszeitrelikte, leben also bereits seit langer Zeit im Moor. Durch Pflegemaßnahmen wie Mahd oder das Entfernen standortfremder Pflanzen, in vielen Fällen maßgeblich von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern umgesetzt, konnten sich Spezialisten wie der Riedteufel, die Sibirische Schwertlilie und die Prachtnelke halten. Auch der Baumpieper ist als Brutvogel wieder in die Region zurückgekehrt.

Weitere Informationen und aktuelle Aktivitäten wie Veranstaltungen finden Sie unter www.fußberg-palsweiser-moos.de

Das Dachauer Moos

Auch im Dachauer Moos hat sich der BN in den letzten zehn Jahren gemeinsam mit Partnern aus Kommunen und Naturschutz für den Moorschutz engagiert. Von dem ehemals große Teile des Landkreises umfassenden Niedermoorgebiet sind heute nur noch Bruchstücke übrig, die als „Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos“ durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschützt werden. Nur noch an wenigen Stellen wie im Inhauser Moos sind die dicken Torfschichten zu finden, die einst charakteristisch waren und deren Zersetzung einen so großen Einfluss auf unser Klima hat. Ursprünglich waren im Nordosten des Gebiets teilweise Torfmächtigkeiten von bis zu fünf Metern und noch mehr vorhanden.

Doch im Rahmen des Torfabbaus und der Urbarmachung wurde auch dieses Moor trockengelegt, Abnehmer für das billige Brennmaterial waren viele Münchner Brauereien, die damit ihre Sudkessel beheizten. Lange Zeit war die Landschaft nahe der Stadt auch beliebtes Ziel für Münchner Landschaftsmalerinnen und -maler. An einigen Stellen lassen sich auch heute noch die charakteristischen, ursprünglich anmutenden Kiefern- oder Moorbirken-Wäldchen finden, die sich mit niedermoortypischen Streu- und Feuchtwiesen abwechseln. Die vom Aussterben bedrohte Helm-Azurjungfer hat im Dachauer Moos ihr bayernweit größtes Vorkommen und profitiert von naturnahen Gewässerrändern an den vielen Gräben und Fließgewässern wie Schwebelbach und Saubach.

Weitere Informationen und aktuelle Aktivitäten finde Sie Sie unter www.fußberg-palsweiser-moos.de.

Wie Ihre Spende Bayerns Mooren 2023 geholfen hat

Im Kampf gegen Klimakrise und Artensterben spielen Bayerns Moore eine Schlüsselrolle. Mit Hilfe vieler Naturfreundinnen und -freunde schützen wir unsere Moore. Hier erfahren Sie, was wir 2023 zum Beispiel im Dachauer-Freisinger-Erdinger-Moos gemeinsam bewirkt haben.

Einsatz für Moore 2023 - BUND Naturschutz in Bayern e.V. (bund-naturschutz.de)

Film der Glücksspirale über die Arbeit im Niedermoorverbund

Film der Glücksspirale über die Arbeit im NiedermoorverbundFAQ´s zur Landschaftspflege

Warum werden Bäume und Gehölze entfernt?

Auch wenn es erstmal brutal aussieht, ist das eine ganz gezielte Artenschutzmaßnahme. Auf trockengelegten Moorflächen wachsen junge Birken, Faulbäume oder Brombeersträucher sowie standortfremde Gehölze, beispielsweise Thuja oder Ziergehölze aus ehemaliger Gartennutzung, die eigentlich nicht typisch sind. Bäume entziehen den Moorflächen Wasser und tragen damit zur Zerstörung des Moores bei. Deshalb müssen auch Bäume entfernt werden, die der Laie für standortgerecht einstuft.

Wie soll das zukünftig aussehen?

Ziel ist der Schutz stark isolierter Vorkommen von gefährdeten Moorarten und -lebensräumen in der Niedermoorachse Erdinger-Freisinger-Dachauer Moos. Es sollen nicht nur die einzelnen Populationen gestärkt, sondern auch der Anteil von artenreichen niedermoortypischen Lebensräumen gesteigert werden. Dabei entsteht ein strukturreiches Mosaik aus mit viel Offenlandschaft, das von Säumen und bewaldeteren Bereichen unterbrochen wird. Entlang der gesamten Moorachse wird die Verbundsituation verbessert, damit ein genetischer Austausch über große Distanzen und zwischen den Schutzgebieten möglich ist.

Möchten das nicht nur die Moorschützer?

Moorschutz ist vielen Institutionen und Personenkreisen wichtig. Das Öffnen verbuschter Flächen und die Anhebung des Wasserstands sind wichtige Beiträge zum Klimaschutz. 2018 hat Bayern einen Masterplan Moore beschlossen, der unter anderem die Renaturierung von Mooren als Teil des Klimaprogramms 2050 der Staatsregierung vorsieht. Die Bundesregierung der großen Koalition hat im September 2021 die Nationale Moorschutzstrategie veröffentlicht und betont darin die immense Bedeutung intakter Moore für Arten- und Klimaschutz: „Rund sieben Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen entweichen aus entwässerten Moorböden. Durch die Entwässerung ist auch die für Moorgebiete typische Artenvielfalt stark bedroht. Daher ist ein ambitionierter Moorschutz wichtig: für Klimaschutz und Biodiversität, für die Klimaanpassung und für eine nachhaltige Landwirtschaft.“

Ist das nicht verboten?

Alle Aktivitäten werden naturschutzfachlich von Experten geplant und mit den Behörden abgestimmt. Die Arbeiten auf den Flächen im Moos finden daher in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Amt für Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck statt. Sie bewerten und genehmigen die geplanten Pflegemaßnahmen. Dabei werden selbstverständlich alle gesetzlichen Vorgaben aus Nicht-Naturschutzbereichen wie der Schutz von Bäumen oder Wäldern mit einbezogen.

Warum wird überhaupt gearbeitet und keine Wildnis belassen?

Das ehemalige Maisacher Moos (Palsweiser und Fußbergmoos) war früher ein großes und artenreiches Niedermoor. Durch Entwässerung und Nährstoffeinträge (aus Luft und Landwirtschaft) hat sich die Landschaft verändert, ohne Nutzung verbuschen viele Flächen oder es wurden Gehölze zur Ernte gepflanzt. Eigentlich sind Moore aber aufgrund ihres hohen Wasserstandes baumfrei und im Laufe der letzten Jahrzehnte ging das eigentliche Landschaftsbild verloren.

Warum soll mehr Wasser in der Landschaft gehalten werden?

Durch die Entwässerung sind in den letzten Jahrzehnten viele Moorarten und -wiesen verschwunden. Doch nicht nur die Moorlebensräume brauchen Wasser, auch der Klimaschutz erfordert das: so bleibt der Torf erhalten als Grundlage für Kohlenstoff- und Wasserspeicherung. Seit über 10.000 Jahren entziehen die Pflanzen im Moor der Atmosphäre Kohlenstoff, der bei hohem Wasserstand nicht abgebaut und als Torf gebunden wird. Die mehrere Meter dicken Torfschichten speichern gewaltige Mengen Kohlenstoff und halten bei Regen wie ein Schwamm Wasser zurück.

Warum ist das Moor schützenswerter als Wald?

Der „zufällige“, kleingärtnerische oder forstliche Aufwuchs bietet nur für eine begrenzte Anzahl an Arten Lebensraum, die häufig nicht unter Schutz stehen, da sie anpassungsfähiger sind und denen (wie beim Beispiel Wald) ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Daher wird hier abgewogen, wie groß der Nutzen im Vergleich ist. Die früher typischen gehölzarmen, sonnigen Flächen mit mageren Feuchtwiesen beheimaten wertvolle Arten, die anderswo keine neue Heimat finden. Denn nur noch ganz wenige Gemeinden in Bayern verfügen über intakte Niedermoorflächen – eine besondere Seltenheit!

Was ist mit Moorwald?

In Moorwäldern können nur ganz bestimmte Baumarten heimisch. Der aktuelle Bestand ist auf den trockengelegten Flächen gewachsen und würde mit nassen Füßen nicht bestehen. Außerdem fehlt uns durch Entwässerung und die Extremwetterlagen im Klimawandel in der Regel ausreichend Wasser für ein richtiges Moor. Bäume verdunsten das vorhandene Wasser noch zusätzlich, und das in hohem Maße. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Flächen, auf denen Bäume entfernt wurden, später nasser sind als zuvor – und damit wertvoller für Moor- und Klimaschutz.

Verschwinden nicht auch wichtige Waldarten, wenn sie diesen Lebensraum verlieren?

Viele dieser Arten sind in der Region keine Seltenheit und können in andere bewaldete Flächen ausweichen. Rehe beispielsweise profitieren, denn eigentlich sind sie Bewohner von Offenland und haben sich nur wegen der großflächigen Aktivitäten von uns Menschen in die Wälder zurückgezogen. Dasselbe gilt für Fasane, die sich zum Teil zwar auch in Wälder aufhalten, sich in strukturreichen Offenlandschaften aber wohler fühlen. Außerdem sind sie bei uns nicht heimisch, sondern nur zu Jagdzwecken eingeführt worden.

Artenreiches Grünland ist in Deutschland der am stärksten gefährdete Lebensraum: Rund 96 % der ursprünglichen Flächen sind bereits durch Intensivierung oder Besiedlung verschwunden. Die letzten Reste müssen daher unbedingt erhalten und erweitert werden. Auch rechtlich stehen wir in dieser Verantwortung: Der unzureichende Erhalt von artenreichen Mähwiesen in FFH-(Fauna-Flora-Habitat-)Gebieten beispielsweise wurde bereits von der EU-Kommission angemahnt und kann über Strafen wegen der Nicht-Einhaltung europäischer Gesetzgebung bis zu 1 Millionen € / Tag kosten!

Wie sieht die genaue Umsetzung aus?

Um freie Flächen zu schaffen werden als erstes die Gehölze entfernt. Damit eine langfristige Pflege als Offenland möglich ist, wird im Anschluss der Boden gefräst, da die meisten Gehölze sonst schnell wieder austreiben und sich ausbreiten wieder würden. Manchmal werden eigens Samen oder das Mahdgut von anderen, bereits wertvollen Flächen ausgebracht, um eine artenreiche Feuchtwiese zu schaffen. Oft wird aber nur regelmäßig gemäht, um die Flächen abzumagern (wenig durchsetzungsfähige Arten werden so durch den geringe Nährstoffbedarf gefördert) und die Pflanzen und Tiere siedeln sich von benachbarten Flächen aus automatisch an. Bis sich die typischen Arten etabliert haben dauert es mitunter mehrere Jahre. Daher ist es so wichtig, diese Maßnahmen jetzt umzusetzen, bevor der Verlust der Artenvielfalt noch weiter voraschreitet.

Förderung

Dieses Projekt wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds.