Warum wir das Moor brauchen

Ein intaktes Niedermoor wächst von Jahr zu Jahr und baut immer dickere Torfschichten auf. Diese binden jede Menge CO2 und dienen als Wasserspeicher in hitzigen Sommern oder als Retentionsraum bei Starkregenereignissen. Moore sind nachhaltige Allrounder, deren Fürsprache über Jahrzehnte hinweg mit zahlreichen Ökosystemdienstleistungen belohnt wird. Schon bei einem Spaziergang lassen sich unzählige faszinierende Tiere und Pflanzen beobachten.

Artenvielfalt

In Zeiten schwindender Artenvielfalt sind Moore besonders bedeutsam, Feuchtlebensräume zählen heute zu den gefährdetsten Biotopen überhaupt. Unzählige Pflanzen und Tiere haben sich an die speziellen Bedingungen und den natürlich höheren Wasserstand angepasst und sind heute darauf angewiesen. Fast alle sind inzwischen selten geworden.

Erholung

Moore sind faszinierende Landschaften. Ob beim Spazierengehen oder Radfahren: Es lässt sich immer etwas entdecken! Und im Sommer kühlt das Wasser die direkte Umgebung durch Verdunsten ab.

Wasserspeicher und Retentionsraum

Intakter Torf wirkt wie ein Schwamm und nimmt Wasser schnell auf. Gerade Umfeld von Infrastruktur und Siedlungen benötigen wir daher Flächen, die bei Starkregen Wasser abfangen können, bevor es in die kritische Bereiche fließt. In Phasen von wenig Niederschlag und Dürre dagegen gibt das Moor das gespeicherte Wasser nur langsam ab. Moore fördern die Neubildung von Grundwasser.

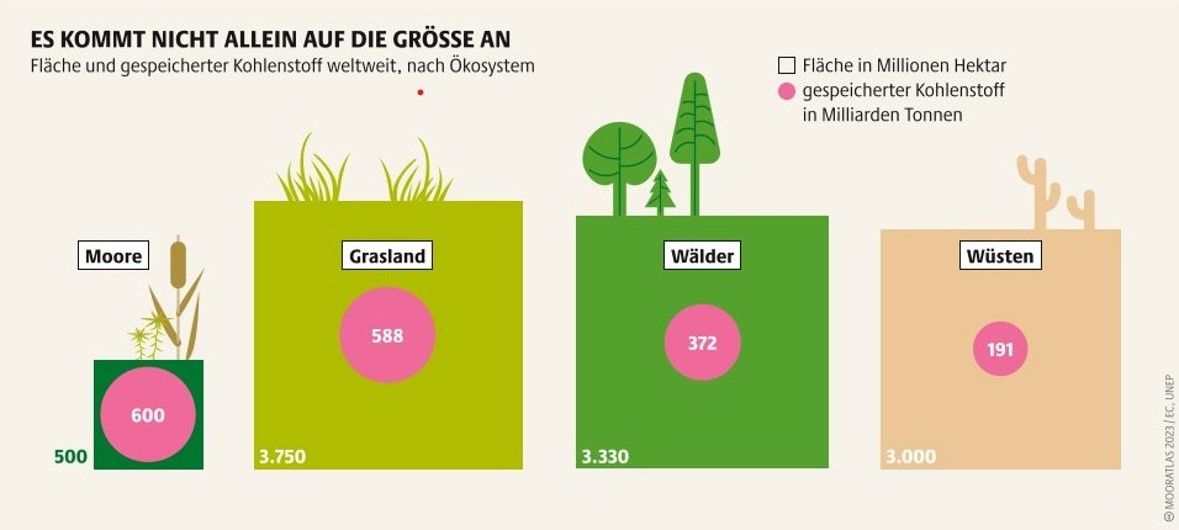

CO2-Speicher

Pflanzenreste werden im Wasser kaum zersetzt. So wird der in ihnen enthaltene Kohlenstoff langfristig in Form von Torf im Boden gespeichert. Obwohl Moore flächenmäßig einen geringen Anteil der Landschaft ausmachen, können sie so viel CO2 speichern wie kein anderes Ökosystem.

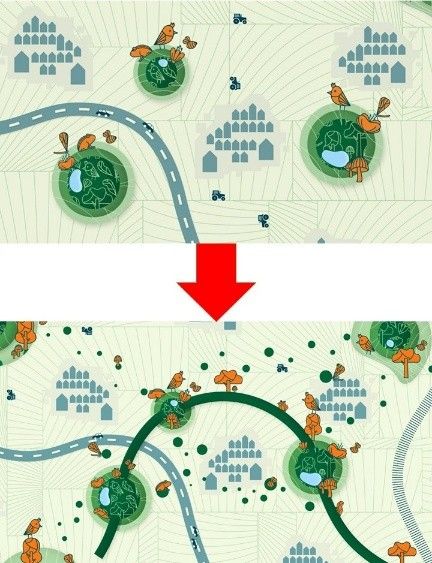

Verbindungsachsen

Zwar sind heute einige wichtige Gebiete unter Schutz gestellt, doch liegen diese oft vereinzelt inmitten der stark von uns Menschen geprägten Landschaft, und weit entfernt von ähnlichen Biotopen. Doch für viele Arten unterscheiden sich die Ansprüche an notwendige Räume für Nahrung, Partnersuche, Kinderstube und Überwinterung. Je mehr Feuchtflächen erhalten, vergrößert und verbessert werden können, desto eher etablieren sich die oft selten gewordenen Arten in weiteren Regionen. Das Hin-und-Her-Wandern ermöglicht ihnen stabilere und gesündere Populationen, die sich auch langfristig halten können.

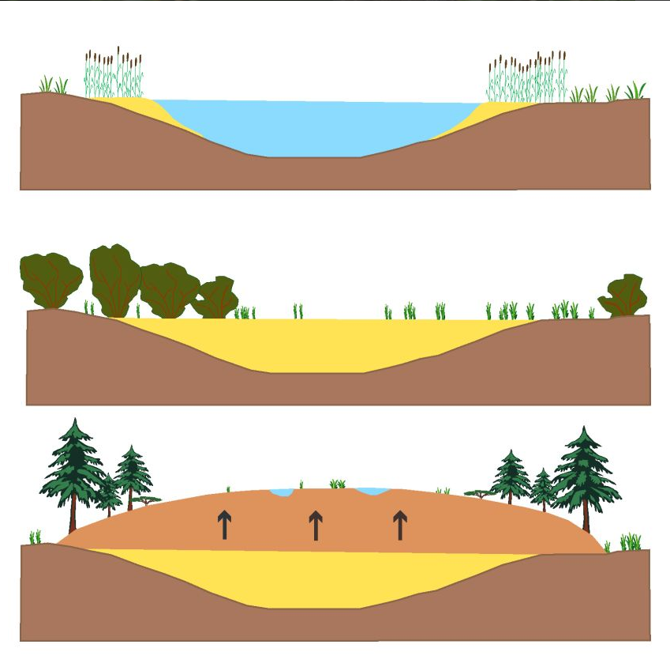

Schutz vor Bodenverlust

Durch die Entwässerung unserer Moore geht von Jahr zu Jahr mehr Boden verloren. Gelangt nämlich Sauerstoff an den Torf, wird dieser von den Bodenlebewesen abgebaut. So geht viel Bodenvolumen verloren und die einst lockere, schwammartige Struktur verdichtet sich. Das zeigt sich nicht nur an extra angelegten Pegeln wie im Donaumoos, die die einstige Bodenoberfläche markierten und BesucherInnen heute weit überragen. Schon die weit herausstehenden Wurzeln von Bäumen in trockengelegten Mooren lassen erkennen, dass ihr Wachstum ursprünglich „auf höherem Niveau“ gestartet hat.